সমকালীন প্রসঙ্গ: ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন, অধিকার ও দায়িত্ব

Published on 24/09/2021

ড. মাহবুব উল্লাহ

মানবাধিকার প্রশ্নে বাংলাদেশের নাগরিকরা কতটুকু অধিকার ভোগ করছে, তা নিয়ে হরহামেশা রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক বিতর্ক হতে দেখি। যারা সরকার সমর্থক তারা প্রায়শ টেলিভিশনের টকশোতে তাদের প্রতিপক্ষ বিরোধী দলের যে ব্যক্তি উপস্থিত হন তাকে লক্ষ্য করে বলার চেষ্টা করেন, আপনাদের বাক-স্বাধীনতা অথবা নাগরিক স্বাধীনতা কীভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আপনারা তো সব কথাই বলছেন, বলার সুযোগ পাচ্ছেন। তাহলে আপনাদের অধিকার কীভাবে খর্ব করা হলো? এর জবাবে বিরোধীদলীয় ব্যক্তিটি বলার চেষ্টা করেন, গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে জনসভা কিংবা বিক্ষোভ মিছিল করা যাচ্ছে না। এমনকি অনেক সময় দেখা যায়, সরকারবিরোধী কোনো দল যদি শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধনের আয়োজন করে, পুলিশ সেটি ভেঙে দেয়। এ ছাড়া গুম, খুন এবং মামলা দিয়ে হয়রানি তো আছেই। সুযোগ পেলে বিরোধীদলীয় ব্যক্তিটি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে বাংলাদেশে কীভাবে মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থি নিবর্তনমূলক আইনগুলোর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। দার্শনিক দিক থেকে মানবাধিকারের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা খুবই জরুরি।

প্রাকৃতিক অথবা মানবিক অধিকারের বিষয়টি সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দার্শনিক আলোচনার মর্যাদা ভোগ করছে। এর কারণ অংশত দার্শনিক চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন এবং নৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে দার্শনিকদের উৎসাহ। অধিকারের প্রশ্নটির পাশাপাশি দায়িত্বের দর্শনও আলোচিত হচ্ছে। বিশ্বপরিসরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাজি জার্মানিতে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ মানবাধিকারকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য বৃদ্ধিবৃত্তিক তাগিদ সৃষ্টি করেছে।

প্রাকৃতিক অধিকার নিয়ে যে দুর্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, তা মূলত মানুষের মৌলিকতম অধিকারের পুনর্বাসন। কয়েক বছর আগেও মনে করা হতো, প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। অনেকেই প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। এ আপত্তির মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রাকৃতিক অধিকারের বিষয়টি খুবই অস্পষ্ট এবং এক গুচ্ছ প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে সহমত পরিলক্ষিত হয় না।

জে. বি. ম্যাবট তার ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য সিটিজেনস' বইতে বলেছেন, 'প্রাকৃতিক অধিকার বিষয়ক তত্ত্বের সৌন্দর্য আমাদেরকে আটকে রাখতে পারবে না, যদি আমরা এর মূলের ওপর আঘাত করতে পারি। এ ক্ষেত্রে স্পষ্টতই এটি অত্যন্ত নাজুক। প্রাকৃতিক অধিকার অবশ্যই স্ব-পরিজ্ঞাত এবং চূড়ান্ত হতে হবে যদি এগুলোকে আদৌ অধিকার হিসেবে মানতে হয়। যদি কোনো একটি অধিকার অন্য কোনো অধিকতর মৌলিক অধিকার থেকে নিঃসৃত হয়, তাহলে একে যে অর্থে প্রাকৃতিক বলা হচ্ছে আসলে তা নয়। যদি কোনো অধিকারকে ব্যাখ্যা করতে হয় অথবা এর সপক্ষে দাঁড়াতে হয়, তাহলে দেখাতে হবে সমাজের জন্য অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এগুলোর মূল্য কী। হয়তো দেখা যাবে এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অধিকারের প্রশ্নটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। কোনো তত্ত্বের অর্থহীন বৈশিষ্ট্যের সব ধারা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এ রকম তালিকা অনির্দিষ্ট এবং মনগড়াও হতে পারে। এমন কোনো প্রাকৃতিক অধিকার নেই, যাকে পবিত্র বলা যায়। এর গোঁড়া সমর্থকরাও এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করবেন। তাদের সবাইকে সর্বজনীন অনুমোদনের ভিত্তিতে জনস্বার্থ সম্পর্কিত মনে করা হয়, তা সত্ত্বেও এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করা হয়।'

প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্ব সুসামঞ্জস্যপূর্ণ 'ডকট্রিন'-এ পরিণত হতে পারেনি। তবে এর মধ্যে যা কিছু আছে তা আমাদের স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব এবং এটি বেশ কিছুসংখ্যক যুক্তিবিদ্যার বিচারে স্বাধীন প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মানবাধিকার বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেগুলোর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল থাকে। কারণ এগুলো মূল্যবান এবং নির্দিষ্ট নৈতিক পণ্য। কিছু অধিকার আছে যার সঙ্গে সম্পর্কিত পালনীয় কোনো দায়িত্ব থাকে না। আবার বেশকিছু দায়িত্ব আছে, যেগুলোর পেছনে সম্পর্কিত কোনো অধিকার নেই। অধিকার কিছু কার্যক্রমে এমন কিছু মূল্যবোধের জন্ম দেয়, যেগুলো নৈতিক অথবা আইনি ধারণাগুলো কোনো রকম কাজে আসে না।

অধিকার সম্পর্কে দৃশ্যমান এমন কিছু বিষয় আছে, যা মানুষের স্বত্বাধিকারের অংশ। অধিকার সম্পর্কে বিবেচ্য বিষয় হলো অধিকারের ওপর মানুষের বিশেষ ধরনের দাবি। অধিকার হিসেবে আমরা যা কিছু অর্জন করি তা অবশ্যই চেয়ে-চিন্তে নেওয়া সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারও কাছ থেকে কোনো উপকার পাওয়া অথবা অনুমতি পাওয়া অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন বিষয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কোনো রাজনৈতিক দল জনসভা করতে চাইলে তাকে পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। এই অনুমতি দেওয়া হয় এক গুচ্ছ শর্তসাপেক্ষে। অথচ গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলের জনসভা করা একটি অধিকার। এটা কারও দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব হলো কোনো প্রকার নৈরাজ্য ঘটতে না দেওয়া। বাংলাদেশের ৫০ বছরপূর্তিতে এসে আমরা দেখছি, জনসভা যে দেশে এক সময় একাধারে বিনোদন ও প্রতিজ্ঞা শানিত করার ব্যাপার ছিল, সেটা এখন ক্ষমতাসীনদের দয়ার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

অধিকার থাকার অর্থটা কী? এর অর্থ হলো এটাকে এখনই পাওয়া বা মালিকানায় অধিষ্ঠিত হয়ে স্বত্বাধিকার ভোগ করা। এটা কারও সম্মতিসাপেক্ষ হতে পারে না। যদি কারও কোনো কিছুর ক্ষেত্রে অধিকার থাকে, তাহলে অন্য কেউ এটাকে স্থগিত কিংবা অস্বীকার করতে পারে না। অধিকার চর্চা করতে গিয়ে অন্য কারও নাক গলানো অথবা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে না। অধিকারের সঙ্গে যে দায়িত্ববোধের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়, সেই শর্তগুলো অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। অধিকার থাকার অর্থ হচ্ছে নৈতিক অথবা আইনি দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী দাবি। বস্তুত, সবচেয়ে শক্তিশালী দাবির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এটি। অধিকারের বিষয়গুলো অবশ্যই গভীরভাবে ধর্তব্য। অধিকারের ভিত্তিতে অন্তত দুই ধরনের নৈতিক রায় দেওয়া যায়। যদি কোনো ব্যক্তির কোনো কিছুতে অধিকার থাকে তাহলে যথাযথভাবে সে দেখিয়ে দিতে পারে সে অধিকার ভোগ করার যৌক্তিকতা কী। যদি কোনো ব্যক্তি এমনভাবে তার অধিকার অনুশীলন করতে পারেন তাহলে বলা যাবে, তিনি সঠিকভাবেই কাজটি করেছেন। নিদেনপক্ষে প্রাথমিক বিচারে যদি কেউ তার অধিকার বাস্তবায়ন করতে চান তাহলে সমালোচনা থেকে তিনি দায়মুক্তি পাবেন। এ ধরনের দায়মুক্তি অধিকারবহির্ভূত বিষয়ে ভোগ করা যায় না। অধিকার যেমন অন্য কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপের বিষয় নয়; একইভাবে অধিকার ভোগকারী ব্যক্তি অন্যের অধিকারে নাক গলাতে পারেন না। ব্যক্তিবিশেষের এ ধরনের আচরণ খুবই নিন্দনীয়। যখন আমরা দায়িত্ববোধের কথা বলি তখন নৈতিক বিচারের প্রসঙ্গটি এসে যায়। অন্যদিকে অধিকারের চর্চা করতে গিয়ে যদি কেউ আহত হয় তাহলে বুঝতে হবে, অধিকার ভোগকারী ব্যক্তি ভিন্ন ব্যক্তির কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

যেহেতু অধিকারগুলো নৈতিক পণ্য, যা স্বত্বাধিকারের চৌহদ্দিতে অন্তর্ভুক্ত সেহেতু এর অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে। যে সমাজে অধিকার থাকে এবং যে সমাজে অধিকারকে মূল্য দেওয়া হয়, সে সমাজে অনিশ্চয়তা হ্রাস পায় এবং কী ঘটতে পারে অথবা কী পাওয়া সম্ভব, সে ব্যাপারেও অনেকটা অনুমান করা সম্ভব। অধিকার ভোগ করা মানে মূল্যবান বস্তু অর্জন করে তা থেকে উদ্ভূত মূল্য ভোগ করা। তাই আমরা বলতে পারি, অধিকারের মাধ্যমে মনোজাগতিক ও নৈতিকতার দিক থেকে মূল্যবান তাৎপর্য দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

গত সোমবার ২০ সেপ্টেম্বর দেশের একটি দৈনিক প্রধান শিরোনাম করেছিল- '৯৭ ভাগ মামলাই টেকেনি'। এ মামলাগুলো সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত। সাইবার অপরাধের বিচারের জন্য ২০০৬ সালে বিএনপি সরকার আইসিটি আইন করে। ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বিচারের জন্য সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। গত বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে ২ হাজার ৬৫৮টি মামলা আসে। আইসিটি আইনে মোট মামলা হয়েছে ২ হাজার ২৬১টি। এর মধ্যে ৯৪ শতাংশ মামলা হয়েছে ৫৭ ধারায়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে ৪০৮টি। এর অর্ধেক মামলায় ২৫ ও ২৯ ধারা ব্যবহূত হয়েছে। এই পরিসংখ্যান ২০১৩ থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের। ওই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, 'সাইবার অপরাধের ঘটনায় করা মামলার বেশিরভাগ অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে পারছে না। গত সাত বছরে ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ৭৬৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ২২টি মামলায়। শতকরা হিসাবে সাজার হার ২ দশমিক ৮৬ শতাংশ। বাকি ৯৭ দশমিক ১৪ শতাংশের বেশি মামলায় আসামিরা অব্যাহতি অথবা খালাস পেয়েছেন।'

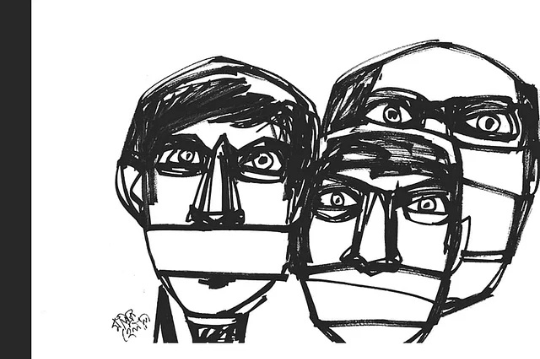

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে এসব মামলার অনেক আসামিকে কারাগারে যেতে হয়েছে। অনেককে পুলিশি রিমান্ডেও থাকতে হয়েছে। আসামি ও আইনজীবীদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, এলাকায় টিকে থাকার জন্য তাদের বাদীর সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক বা আর্থিক প্রক্রিয়ায় আপস-মীমাংসায় পৌঁছাতে হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে গিয়ে আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক ভোগান্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যাদেরকে আসামি করা হয়েছিল তাদের বিপুল একটি অংশ অপরাধী নয় বলে আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এই নিরপরাধ মানুষদের কারাযন্ত্রণা এবং পুলিশি রিমান্ডের যাতনা সহ্য করতে হয়েছে। এসব মামলায় জামিনের সুযোগ না থাকার ফলে তাদের অনেকেই কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন এমন একটি আইন, যার মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ববোধের উপাদান দুটোই যুক্ত। একদিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অন্যদিকে ব্যক্তির চরিত্রহানির দায়ে অপরাধ করা দুটোই একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এখানে অধিকার ও দায়িত্বের সীমারেখা আনা অত্যন্ত কঠিন। ভাষায় প্রকাশ করা বক্তব্য অঙ্কের হিসাবে বিভাজন করা যায় না। সে জন্য আইনগুলো যথাসম্ভব অধিকার ও দায়িত্বের ওজন নির্ণয়ের জন্য উপযোগী হতে হবে। অদ্ভুত বিষয় হলো, কার্টুন আঁকলেও অপরাধ হয়। পাশ্চাত্য জগতে হরহামেশা কার্টুন ছাপানো হয়। এ জন্য সেখানে কারও শাস্তি হয় না। বাংলাদেশে কয়েক বছর আগেও কার্টুন আঁকার জন্য কারও বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। পুরো ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনটি বাতিল করে গণতন্ত্রের সহায়ক হয় এমন আইন করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে ভাবতে গিয়ে দর্শনের প্রসঙ্গ এসেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে, আইনের খসড়া প্রণয়নে দর্শনশাস্ত্রবিদদের কাজে লাগানো উচিত।

অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

News Courtesy: